1.原始消化管和原始腹膜腔

人胚第三周时胚盘向腹侧卷折形成圆柱状胚体,卵黄囊的背侧份在胚体内形成颅尾方向纵行的原始消化管或称原肠primitivegut。由内胚层上皮构成管腔的内表面,周围以脏壁中胚层。它们从颅侧向尾侧可人灵前、中、后肠三段。前肠颅侧端封以口咽膜,后肠尾侧端封以肛膜。它们分别于胚胎第四周和第八周破裂,原肠两端遂与外界相通。中肠借卵黄柄连于脐,以后中肠生长迅速,卵黄囊则渐缩小,卵黄柄逐渐变细而闭锁。

腹腔消化器官中食管腹段、胃和十二指肠(胆总管开口处以上部分)由前肠尾端发生;中肠演化成小肠、盲肠、升结肠和横结肠的右侧2/3部;后肠演化为结肠其余部分和直肠肛管齿线以上部分。

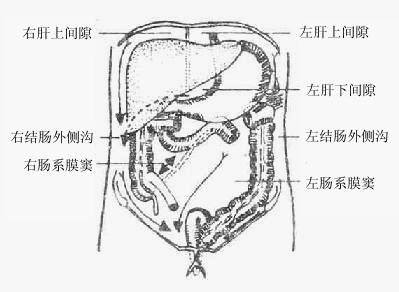

图8-17腹膜腔间隙的沟通

包于肠周围的脏壁中胚层发展成从体腔中线背侧延伸至腹侧的双层隔膜,将体腔分为左、右两半。原肠被包在两层隔膜之间。在原肠背侧的叫背系膜dorsalmesentery,位于原肠腹侧的叫腹侧系膜ventralmesentery。它们分别将原肠系于背侧和腹侧体壁上。以后中、后肠的腹侧系膜消失,致使左、右体腔通过前肠腹侧系膜的游离缘尾侧而互相交通。

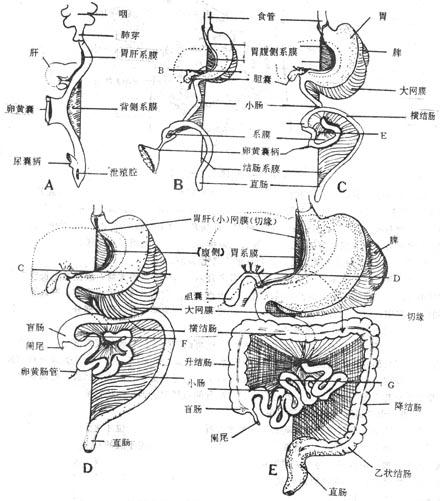

2.胃十二指肠的发生及其腹、背侧系膜的演化

前肠尾侧端的胃原基首先呈梭形膨大,继之背侧缘增长形成胃大弯,腹侧缘生长较慢形成胃小弯。十二指肠原基形成凸向腹侧的C字形褥,并向腹侧系膜中生出肝突,进入原始横膈的间充质中。这样,胃十二指肠的腹侧系膜被肝分为肝前部和肝后部两部分。此外十二指肠壁还向腹侧系膜中伸出腹侧胰突。

胃背侧系膜上份的间充质中有脾原基发生,遂将此处的背侧系膜分成两部分,居于胃大弯和脾之间的部分将来演发为胃脾韧带;位于脾和腹后壁之间的部分将来演变为脾肾和脾膈韧带。胃背侧系膜的下份迅速增长,呈兜状(四层)向尾侧垂下,形成大网膜。后两层上份与横结肠及其系膜融合而消失。此外在十二指肠背侧系膜中由十二指肠壁伸出背侧胰突。

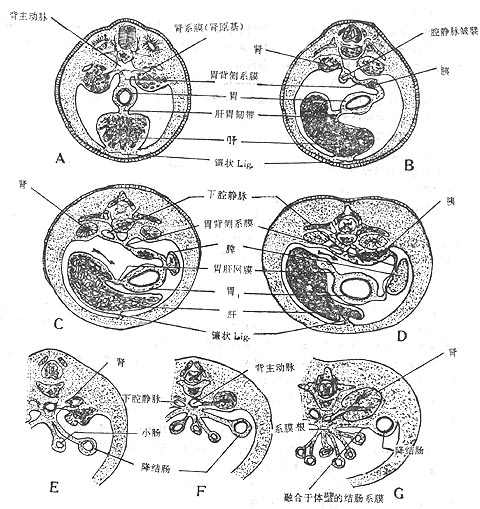

3.胃、十二指肠转位及系膜调整

胃、十二指肠及其腹侧和背侧系膜在发生过程中经历了一次转位才达到成体的位置。一方面胃的腹侧系膜生长缓慢,肝在腹侧系膜中迅速发育,并固定于腹的右上方,导致胃的前缘(小弯)被拉向右侧;另一方面胃背侧系膜生长较快,胃的后缘(大弯)及背侧系膜被推至左侧。即胃向右转90°使胃由矢状位转为冠状位,胃右面变为后面,而左面变成前面,左半侧腹膜腔扩大成为胃前面的大腹膜腔,而右半侧腹膜腔则缩小为胃和小网膜后面的网膜囊。

在胃转位的同时,胃的上端向左偏移,而下端向右偏移并略上提。

十二指肠随着胃的转位也向右旋转90°,由矢状位变为冠状位。原来向前凸弯的C形肠褥转为向右凸弯,其背侧系膜连同其内的胰腺贴于腹后壁腹膜,背侧系膜消失,只保留覆盖于最表面的一层与腹后壁腹膜相续。十二指肠腹侧系膜由于肝的发生而被分为两部分,连于腹前壁和肝之间的部分演化为肝镰状韧带和肝冠状韧带前层。连于肝与十二指肠之间的部分为肝十二指肠韧带,也由矢状转为冠状位。原来的游离下缘转为游离右缘。由于十二指肠贴于腹后壁使原来经游离下缘广泛相通的左、右腹膜腔,其交通部位缩小,即为十二指肠贴壁而阻断,形成位于肝十二指肠韧带游离缘后方的网膜孔。

图8-18胃肠及腹膜发生过程

B、C、D、E、F、G示图8-19各图的切面部位

4.肠的发生及其系膜改建

人胚第四周末自十二指肠尾端至泄殖腔是一条简单的直管,背侧以系膜固定于腹后壁正中线上。由于肠管生长速度较腹壁快,最初形成U形肠袢,其弯曲处与卵黄囊相连。以卵黄囊蒂为界将之划分为近侧段的降脚和远侧段的升脚。在第五周末卵黄囊蒂脱离肠袢并逐渐消失。有人的肠壁上该处留有突出的盲囊,在成体位于距回盲端的半米左右的回肠壁上,叫做Meckel氏憩室。在第六周时距升脚的起始部不远处有盲肠突形成,是盲肠和阑尾的原基,将来大、小肠的分界处。以后肠管不断增长而逐渐盘曲,发生了以肠系膜血管为中轴的逆时针方向旋转,即升脚经降脚的腹侧,盲肠突喷发到腹腔的右上方,居于肝的下方。此后,原肠在三个地方急剧增长,一是降脚迅速增长并盘曲,形成小肠褥;二是靠近盲肠原基的升脚迅速增长,使盲肠原基下降至右髂窝,引出升结肠;三是位于左髂窝的升脚部分迅速增长,形成乙状结肠。

图8-19 胚胎横切面示胃肠转位及系膜改建

A-D示网膜囊的形成过程 E-G示系膜与体壁腹膜壁层的融合过程

小肠在演化过程中一度生长很快,背侧系膜系于小肠部分也随之迅速增长,但系于体腔后壁的部分却生长缓慢,使小肠系膜渐成扇形。小肠系膜根的附着部位从正中线渐向右移位,自十二指肠空肠曲斜向右下方达于右髂窝。

结肠的背侧系膜演化随着升脚的转位和增长可分为三种情况:①升结肠和降结肠的背侧系膜与腹后壁腹膜相贴,进一步粘连、消失、使升、降结肠变为腹膜间位器字。②横结肠背侧系膜随着降脚逆时针方向扭转,系膜根由垂直位转为横位。③乙状结肠的背侧系膜经过粘连、移位,其系膜根移向左髂窝。

5.内脏位置异常

在胚胎发育过程中,因某种因素的影响,致使内脏的扭转与一般的方向相反,从而造成内脏位置异常或称内脏反位。又可分为部分器官反位或内脏完全反位两种。

腹膜与腹膜腔的解剖步骤与方法

1.打开腹膜腔

自剑突向两侧沿肋弓切开至腋中线,再向下切至髂前上棘,将腹前外侧壁向下方翻起。翻起时可见肝镰状韧带,自脐和腹前壁连于肝的膈面和肝门,可在靠近腹前壁处切断之,并剪断韧带游离下缘内的肝圆韧带。

2.原始腹膜腔和脏器的观察

打开腹膜腔后,可见贴附于腹内筋膜内面光滑的膜,即腹膜壁层;覆盖于脏器表面的光滑的浆膜为腹膜脏层。另外在器官与器官之间或器官与腹壁之间有腹膜形成物(韧带、网膜、系膜)相连。腹膜壁层与脏层、脏层与脏层之间的潜在腔隙即腹膜腔,正常情况下,仅有少量浆液存在,腹膜腔的形态随器官盈虚、运动等因素而变化。

在两侧肋弓围成的胸骨下角内,可见到肝膈面的一部分露出。肋下缘与右销赃骨中线相交处可见胆囊底。肝下缘与左肋弓之间可见到胃体及胃大弯的一部。自胃大弯向下垂有帘子状的大网膜,成人几乎复盖了胃下方全部的腹部脏器。小儿大网膜较短,仅能覆盖一部分脏器。

将大网翻起,可见蟠曲的小肠袢,小肠袢周围有大肠围绕,即居于右髂窝的盲肠和阑尾、右侧的升结肠、上方的横结肠、左侧的降结肠和左髂窝的乙状结肠等。

3.检查腹膜腔上部的腹膜形成物

肝镰状韧带一端已从腹前壁切下,将右侧肋弓上提,将肝推向下方,可见镰状韧带呈上宽下窄的镰刀状。用手指搓捻其游离下缘,内含结缔组织索即肝圆韧带。将手指插入肝膈面与膈之间,指尖可触及肝镰状韧带两层分别向左、右侧分开,系于膈与肝上面之间,构成冠状韧带的前层,沿此层向左、右可探查到位于其两端的左、右三角韧带。绕过左三角韧带的游离缘可摸到冠状韧带的后层。

将肝推向右上方,可见肝门与胃小弯和十二指肠上部间有薄而疏松的小网膜(左侧的肝胃韧带和右侧的肝十二指肠韧带)。

沿胃大弯下方约2厘米处,剪开大网膜前2层,将右手食指由切口伸入胃后面的网膜囊,在胃底部和脾门之间,用拇指和食指夹撮胃脾韧带,再用左手沿脾与膈之间向绕过脾后缘,与右手食指间探查脾肾韧带。在脾的下方可见从结肠左曲连于膈的膈结肠韧带。

4.探查网膜囊和网膜孔

将右手食指自胃大弯下缘的切口伸入网膜囊,依次探查囊的上壁为肝左叶和膈下面的腹膜,下壁即大弯切口处、大网膜前两层和后两层的愈着部,左界为胃脾韧带和脾肾韧带,右界为小网膜游离右缘后方的网膜孔。再将左手食指伸入网膜孔,使左、右食指在网膜囊内会合,证实网膜孔为网膜囊右侧的开口。摸触网膜孔的四界,前界为小网膜(肝十二指肠韧带)的游离右缘;后界为覆盖下腔静脉的腹后壁腹膜;上界为肝尾叶;下界为十二指肠上部。

5.观察扇形的小肠系膜后将小肠袢推向左侧,检查小肠系膜根自第二腰椎左侧,斜向右下至右骶髂关节前方。

6.循大肠走向依次观察阑尾系膜、横结肠系膜及乙状结肠系膜的附着部位以及升、降结肠三面被覆腹膜的情况,升、降结肠外侧的结肠旁沟。

7.观察腹膜的陷窝和陷凹,将手伸至右肾的上方,探查右肾与肝之间的肝肾隐窝,该处常有液体蓄积,是平卧位时腹膜腔的最低点。将小肠袢推向右侧,并将横结肠向上翻起,在横结肠系膜根部可见一腹膜皱襞,延伸到十二指肠空肠曲上部,即Treitz韧带(十二指肠悬韧带)。在盆腔,腹前壁腹膜向腹后壁腹膜移行,男性在膀胱和直肠间形成直肠膀胱陷凹;女性则形成膀胱子宫陷凹和直肠子宫陷凹,后者较深,当半坐位时是腹膜腔的最低点。

8.依次从正中线向两侧观察腹前壁下部的腹膜皱襞和窝。它们是脐正中襞、成对的脐内侧襞和脐外侧襞(腹壁下动脉壁)以及位于它们中间的成对的膀胱上窝、腹股沟内侧窝以及位于脐外侧襞外侧的腹股沟外侧窝。

9.按讲义观察腹膜腔分区,注意它们的位置和通向。

免费问诊

免费问诊