大肠包括盲肠、结肠和直肠,全长约1.5米。盲肠在右髂窝处续于回肠,向上移行于结肠,结肠从右、上、左三面环绕小肠袢,分别叫做升结肠、横结肠和降结肠。在左髂窝降结肠移行于乙状结肠。乙状结肠末端于第3骶椎前面续于直肠。

1.盲肠

盲肠cecum位于右髂窝,全部为腹膜被覆,稍可移动。有人盲肠后面无腹膜,直接与腹后壁以结缔组织连接。盲肠有两个口。一个位于内后壁,是回肠通向盲肠的开口,叫做回盲口。回肠的环形肌从此口突入于盲肠腔,表面覆以粘膜,形成上、下各一个半月形皱襞,叫做回盲瓣ileocecalvalve,该瓣具有括约肌作用。回肠正向蠕动时瓣口开大,使小肠内容物进入盲肠。当盲肠内压增高时两瓣互相贴近,以防止盲肠内容物的逆流。在回盲口下约2厘米处有通向阑尾的阑尾口。

2.阑尾

阑尾vermiformappendix是自盲肠内后壁突出的细长盲管,形如蚯蚓,故又名蚓突。长度不一,平均5-7厘米,直径约0.5厘米。阑尾末端游离,根部较为恒定,是盲肠三条结肠带的汇集处,并延续为阑尾纵肌。手术中常以此做为寻找阑尾的标志。

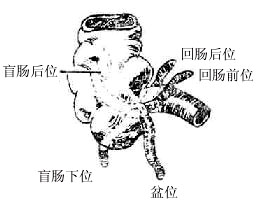

阑尾借三角形系膜与小肠系膜相连。在阑尾系膜游离缘内有阑尾血管、淋巴管和神经走行。阑尾的位置变化较大(图8-43),常见的有盆位(41.3%),即阑尾越过骨盆上口入于盆腔,贴附于闭孔内肌表面或靠近盆腔脏器;盲肠或结肠后位(29.4%),阑尾位于盲肠或升结肠后面,尖端向上,可邻接腰大肌,为腹膜后位,阑尾炎时过度后伸大腿可引起疼痛。此外还有盲肠下位(17.4%),阑尾位于盲肠后面,尖端向右下;回肠前位(7.4%)位于回肠末段前方,尖端指向右上;回肠后位(4.4%)在回肠后方,尖端指向左上方。

>

图8-43阑尾的常见位置

3.结肠

结肠colon可分为下列4部分。

(一)升结肠ascendingcolon是盲肠向上的延续,起自右髂窝,经腰方肌和右肾前方至肝右叶下方弯向左行,叫做结肠右曲,移行于横结肠,全长约15厘米。升结肠后面以结缔组织连于腹后壁,活动性小,属腹膜间位器官。

(二)横结肠transverse colon自结肠右曲至脾的下方转向下(结肠左曲)移行于降结肠,长约50厘米。全长均借横结肠系膜系于腹后壁。其两端较固定,中部系膜较长,活动度大,呈弧形下垂。一般在脐平面以上,但有时可垂至下腹甚至小骨盆腔。

(三)降结肠descending colon自结肠左曲起始,经左肾外侧缘和腰方肌前方下降,至髂嵴处移行于乙状结肠,长约20厘米,亦属于腹膜间位器官。

(四)乙状结肠sigmoid colon位于左髂窝,在髂嵴处续于降结肠,呈S形弯曲,至第三骶椎高度移行于直肠,长40-45厘米,借乙状结肠系膜系于左髂窝,属腹膜内位器官,活动度大,其长度和形态个人间差异甚大。有人系膜过长,可导致扭转。

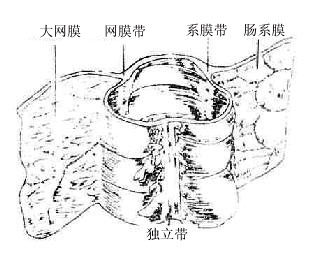

4.盲肠和结肠壁的特点(图8-44)

盲肠和结肠具有消化管的典型结构层次。

粘膜生有半环形的皱襞,叫做结肠半月襞。每个半月襞约占肠管周长的1/3。皱襞上无绒毛。

粘膜及粘膜下组织内有大量的孤立淋巴滤泡。肌膜由内环、外纵两层平滑肌组成,但外纵层分布不均匀,主要集中于沿肠管纵行的三条带,叫做结肠带colicbands。一条位于横结肠系膜附着缘,叫系膜带。升、降结肠由于发生过程中系膜消失,故此带位于肠管外侧。一条位于大肉膜附着处,叫做网膜带。另一条位于二者之间,叫做独立带。结肠带在盲肠、升、横结肠非常明显,降、乙状结肠则逐渐变得不甚清晰。由于结肠带收缩、使结肠皱缩形成一个个向外突出的囊状,叫做结肠袋。袋与袋之间表面有横沟隔分,在钡餐灌肠时可借之区分大、小肠。浆膜层有脂肪组织聚集,形成大小不等的肠脂垂,即由脂肪组织突出物包以浆膜构成。

图8-44 横结肠

5.盲肠、结肠的血管、淋巴管和神经

盲肠、结肠的动脉有来自肠系膜上动脉的回结肠动脉,右结肠动脉和中结肠动脉;来自肠系膜下动脉的左结肠动脉和乙状结肠动脉。在靠近结肠边缘处它们的分支互相吻合成动脉弓(边缘动脉),再从弓发出分支分别行向肠管两侧,每支分成长、短支进入肠管壁。静脉与同名动脉伴行,分别汇入脉系膜上、下静脉。

盲肠和结肠的淋巴管可经4群淋巴结引流,即结肠上淋巴结,位于肠脂垂内或附近;结肠旁淋巴结,位于动脉弓与肠壁之间;中间淋巴结,伴于各结肠动脉周围;主淋巴结,位于肠系膜上、下动脉干根部。右半结肠汇入肠系膜上淋巴结,左半结肠汇入肠系膜下淋巴结。肠系膜上、下淋巴结和腹腔淋巴结的输出管共同组成肠干。但需注意部分结肠淋巴管经腰淋巴结汇入腰干,于结肠癌手术清扫时需予考虑。

盲肠和结肠的神经支配来自肠系膜上、下神经丛,迷走神经的副交感纤维仅支配结肠左曲以前的肠管;而降结肠和乙状结肠则由骶髓第2-4节段发出的副交感纤维支配。感觉纤维亦随交感和副交感纤维走行分别传入腰髓、脑干和骶髓。

腹腔器官的解剖步骤与方法

1.按本章第4节逐一观察腹腔各器官的形态、位置、毗邻。

2.胃的解剖方法

沿胃大弯将与胃相联属的大网膜和胃脾韧带及胃网膜左、右动脉向胃的分支剪断;再沿胃小弯将小网膜及胃左、右动脉的胃支剪断,注意勿切断胃左动脉食管支。将12指肠上部靠幽门处做双重结扎,在两结扎线之间将12指肠上部剪断。丙从贲门稍上方切断食管腹段及迷走神经发出的胃前、后支,将胃取出。

观察胃的外形及分部后,沿胃大弯纵行剪开胃壁,将胃内容冲洗干净。观察胃粘膜的皱襞及大小约1-6毫米走私的胃小区,并用放大镜观察胃小区内的胃小窝,胃小窝的底是胃腺的开口处。在幽门处观察环形的幽门瓣及其构成的基础-幽门括约肌。在切缘处的断面上分清胃壁的层次(粘膜、粘膜下层、肌层和浆膜)。

3.肝的解剖方法

在12指肠上部后方切断门静脉、肝固有动脉和胆总管。将肝向前上方抬起,同时向后将下腔静脉从腔静脉窝中推出,于近肝处切断肝静脉,注意勿将下腔静脉撕裂。在靠近腹前壁及膈下面剪断肝镰状韧带及肝圆韧带。将肝向下方拉,在膈与肝膈面之间切断肝冠状韧带前层及左、右三角韧带,并剥离肝裸区的结缔组织,再切断肝冠状韧带后层(如肝静脉未切断,此时则易于切断)。剥离肝与右肾上腺间的结缔组织,将肝取出。

清理肝门诸结构,用镊子剥离Glisson氏系统,直至各叶的分支(以门静脉系为主,剥离至右支分为前支后后支,左支分为内侧和外侧支)。也可在第二肝门剥离肝右、肝中及肝左静脉,观察它们的主干行径与叶间结构的关系。

4.12指肠和胰的解剖方法

在12指肠升部末端找到12指肠悬韧带(Treitz韧带),纵行切开腹膜,观察十二指肠悬肌。切开12指肠降部右缘和水平部下缘的腹膜壁层,将12指肠向左稍翻起,观察其后毗邻。

在观察胰的形态位置时,切断由胃12指肠动脉发出的胰12指肠上前、上后动脉和由肠系膜上动脉发出的胰12指肠下动脉的前、后支,双层结扎12指肠空肠曲,从两条结扎线间切断肠管,并剥离胰,切断脾动、静脉的胰支,将胰和12指肠一并取出。

解开十二指肠的结扎线,将12指肠上部及降部分别沿上壁和右壁剪开,冲洗干净。将标本翻置(即背面朝上),用剪刀尖和尖镊分离胆总管,直至其入于12指肠壁。顺胰腺长轴于后面中线作一横切口(勿过深),将切口两侧的腺实质修去,剥离出白色的胰管及汇入它的更细的小管。追踪胰管至胰头,可见其向后下方行,直至12指肠降部后内侧,与胆总管汇合。在胰头部还可找到另一较细的导管,其走行方向与胰体部的胰管一致,即副胰管。在12指肠降部中段后内侧壁的粘膜有一纵行的12指肠纵襞,即为胆总管和胰管斜穿肠壁所引起。其下端形成大乳头,乳头中央的小孔是胆总管和胰管的共同开口。副胰管开口处也有副(小)乳头。

5.小肠的解剖

自Treitz韧带向下约15厘米处,用线绳将空肠结扎两道,10厘米后再用线绳双层结扎,于两道结扎线间剪断空肠,并扇形剪断肠系膜,取下10厘米长的空肠。去除结扎线,将内容物冲洗干净。同法在距回盲部约10厘米处取下一段回肠。

将肠管沿肠系膜对侧缘剪开,观察并对比空、回肠的粘膜特征,在切缘处分离肠壁的层次。

6.大肠的解剖

依上法取横结肠一段(10厘米),冲洗干净后,纵行剖开,观察其粘膜特征。并对比大肠与小肠的不同。

免费问诊

免费问诊